Rafael Ojeda

Abril es el mes más cruel

hace que nazcan lilas en la tierra muerta, mezcla

recuerdos y deseos, removiendo

lentas raíces con lluvia de primavera.

T.S. Eliot (1922)

.

En un período en el que las múltiples dimensiones del cinismo nos confronta con el falseamiento generalizado, en el que la ignominia y el reduccionismo amnésico de gran parte de la población, que libidinalmente suele apostar por el crimen, la corrupción, las violaciones y el horror, nos deja el sabor amargo de una enfermedad crónica o de una condena larga, condena que funciona como una recaída constante en el terrible círculo de fatalidad, que implica una presencia nunca esperada pero a la vez anhelada, en un país conflictuado ante la complacencia y anuencia de los grupos política, económica e informacionalmente poderosos, que hacen que la permisibilidad indulgente hacia lo habitualmente contrahecho o monstruoso, sea solo una característica parcial y asimétrica, ante las fisuras, intersticios y contradicciones de una civilidad y legalidad peruana, que suele desfavorecer y ser implacable con unos, mientras es obsequiosa y débil con otros.

“La cacería del tigre, del leopardo y el león” (1616). Peter Paul Rubens

En este contexto, las contradicciones y límites de la legalidad constitucional, se muestra siempre indefensa ante la voluntad autocrática de sus liquidadores. Sectores política y moralmente perversos, siempre expectantes y al acecho, ante la posibilidad de transgredir las normas y patear el tablero de la institucionalidad y representación democrática, incluso desde el interior mismo de aquella legalidad[1], status quo cíclico de un país diametralmente dividido, polarizado y crítico. Por lo que, cuando irrumpe el terror como posibilidad fáctica y real de revivir y reivindicar crímenes, corrupción y persecución del pasado, algunos pocos suelen pisar el acelerador para que el horror no los alcance, y termine entreteniéndose con aquellos que no tienen la suerte de poseer un pasaje familiar a Estados Unidos o Europa; mientras los demás, los que no tienen la posibilidad de escapar… suelen rezagarse y quedar como carne de cañón de las ambiciones totalitarias que suelen asumir al Estado como un botín.

Así, ante los anhelos antidemocráticos instalados en el interior de lo que conocemos como democracia representativa peruana, que hace mucho adolece de una seria crisis de representación, además de estar inmersa en la trampa de la civilidad y constitucionalidad que la deja indefensa ante la emergencia de sus posibles liquidadores, una única respuesta a la pregunta sobre cómo hacer para escapar de la zona de turbulencias, de un contexto agobiado por el cinismo, la simulación y el falseamiento generalizado, enquistado en el farandulerismo, el trasvestismo político, la demagogia y el cinismo, resulta complicada. En una realidad en la que las sumas racionales ya no parecen corresponder a las ciencias exactas, sino a los caprichos y evoluciones de los intereses económicos. Por lo que, tal vez urge desentrañar política y moralmente, los puntos ciegos o fallidos que empiezan a manifestarse en los mecanismos de regulación y racionalización de la memoria peruana. Una memoria poliédrica y problemática.

1. Memoria del mal, tentación del bien

Tzvetan Todorov, hablando de los usos y abusos de la memoria, recordaba que, tras el fin del espanto que había significado la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill había dicho: “tiene que haber un acto de olvido de todos los horrores del pasado”, y que casi en ese mismo momento, el filósofo estadounidense George Santayana formulaba su conocida advertencia: “Los que olvidan el pasado están condenados a repetirlo”. Lo cual para nosotros explicaría el carácter contradictorio de un tipo de memoria determinada por una condición articulada y funcional, que como fraseología normativa se fue convirtiendo en el eslogan en pos de la memoria y contra el olvido, articulado por todas las “comisiones de la verdad” latinoamericanas, luego de los períodos de los diversos episodios dictatoriales y autocráticos y de genocidios acaecidos en el continente.

Estas pugnas por la memoria, arribarán al Perú con los discursos congregados entorno al “Informe final” de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), luego de las dos décadas de horror y crímenes políticos. Donde la sociedad del espectáculo peruana, cuyas bases populares aplaudieron aquella llamada política de “pacificación”, que de ser entendida como una efectiva vía para la contención y derrota de los grupos alzados en armas, se fue expandiendo, vía el uso de estrategias contrasubversivas en tiempos post-subversión −usadas contra ciudadanos simplemente contrarios a sus ambiciones autocráticas−, hasta convertirse en carta libre para justificar la impunidad, la represión y la pretensión totalitaria de anular todo tipo de antagonismos endémicos a la sociedad peruana, con la finalidad de homogeneizar voluntades y deseos, y de perpetuar al fujimorismo en el poder.

Siguiendo a Todorov, podríamos pensar, como profiláctica social, que el olvido no siempre es bueno, pero tampoco es bueno aferrarse a algunos recuerdos desastrosos, que podrían hacer la vida menos llevadera. Por lo que, desde una noción memorialista que va atrapando los signos en una trama de representaciones convenientes a la reconciliación, nos encontramos con la tragedia pre-representacional de la percepción. Lugar en el que la experiencia nos muestra, en el testimonio, las vicisitudes de la experimentación del horror, a partir de subjetividades cuya condición de exclusión, es muchas veces agravadas por el carácter o especificidad sexual, la condición étnica y la desventaja social, convertidos estos, en una sumatoria de cargos en contra o una larga lista de deméritos.

De ahí que, en lo que corresponde estrictamente a la historia peruana, no obstante la profusión de escritos que abarcan los discursos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y la violencia política desatada durante los años ochenta y noventa −no obstante el boom literario de novelas referidas a la violencia que siguió a esos años−, aún continúa pendiente un estudio teórico y analítico serio de dicho período. Estudio que abordaría o debería abordar un aparato simbólico-discursivo plagado de conceptos claves como hiperrealidad de Jean Baudrillard, videopolítica de Giovanni Sartori y economía libidinal de Jean-Franςois Lyotard, sobre todo debido a las dimensiones insólitas que alcanzó la política y la antipolítica peruana de los años noventas. Una historia que, además de albergar, ante la simulación de lo Constitucional en lo hiperreal, una noción ortopédica de lo nacional, como referente evidenciado, sobre todo luego de la propagación de uno de los primeros videos de los sobornos y compra de voluntades cometidos por Vladimiro Montesinos, videoimagen que nos muestra esa alter realidad como re-presencia, pero mucho más real que los simulacros vividos y experimentados en la habitual “realidad” de la vida cotidiana.

No es insensato, debido a ello, anticipar que el resultado de ese estudio podría parecerse a algunas de las tramas observadas en la saga Matrix, de los hermanos Wachowski, pero territorializadas en el Perú de los noventas; con un escenario dantesco y catastrófico diseñado y dirigido por Vladimiro Montesinos, para allanarle indefinidamente el terreno presidencial a los Fujimori y compañía. Por lo que tampoco es insensato pensar este contexto como el del triunfo del “principio de placer” sobre el “principio de realidad” freudiano, y hablar de una “crisis de realidad”, pero caracterizada, a manera de espejismo, por lo que Alain Badiou ha definido como una “pasión por lo real” –pasión que habría caracterizado al siglo XX−, que en nuestro país, cerrando ya dicho siglo, ante una protagónica política del simulacro y la simulación, construido por el fujimontes(c)inismo, que fue encubriendo el imperio de lo real por otro “para-real”, que fue impuesto sobre la realidad misma. Una realidad de persecuciones, represión, asesinatos, chantaje y crímenes diversos, además de saqueo de las arcas fiscales, como realidad oculta tras la humeante cortina hiperreal de los psicosociales, realitys televisivos y noticias dictaminadas desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), protagonizadas de manera psicótica por una equilibrada tensión entre sensuales cuerpos desnudos frente a cuerpos descuartizados, quemados o putrefactos, banalizados en noticiarios y portadas casi pornográficas y gore, que buscaban de manera catártica, la expurgación ciudadana vía el horror y el placer. Donde el cuerpo permanecía como eje extático de placer y de degradación en la muerte.

Así, esta tensión esencial entre pathos y thanatos, entre todas las dimensiones del goce y las de la muerte, como hábitos de consumo, durante la eclosión amarilla y chicha de la prensa de los noventas, sedimentada también en las formas económicas y políticas, se fue convirtiendo en el sumun de lo libidinal, en la exacerbación de la realidad hacia la hiperrealidad, en la que lo real se construía de manera escenográfica, para ser asumida de forma arquitectónica. En un contexto en el que la noción de realidad y la de ficción habían sido puestas de cabeza, y en el que aquella bienvenida al “desierto de lo real” (Matrix-Žižek), terminó por determinar el privilegio de la re-presencia frente la presencia, en una apoteosis del simulacro y la simulación, edificada en el universo de la videopolítica peruana de la salita del SIN, dirigida por el asesor presidencial. Lo que hacía del Perú un paradigma que encarnaba las tesis videopolíticas de Sartori; sobre todo porque, luego de la difusión del video Kouri-Montesinos, y el derrocamiento del entonces presidente de facto, el Congreso de la República se convirtiera en una suerte de video-pub, en el que podía verse desfilar, tras esa efímera eclosión democrática que significó el final de la dictadura, a decenas de políticos, personajes y empresarios corruptos, sin sus seudocaretas de ciudadanos ejemplares, llevándose en costales el dinero del erario nacional, distribuido por Vladimiro Montesinos.

2. Terroristificación o la criminalización del otro como praxis “democrática”

Trascurridas ya dos décadas y media desde que Alberto Fujimori asumiera el poder en el Perú, para muchos las heridas de la memoria parecen haberse cerrado. Al menos para aquellos que se asumen como los únicos peruanos dignos y que no se ven ni como “terroristas” ni como “rojos”, ni como “chavistas” o “caviares”; es decir, los que se consideran los únicos “pacifistas”, “patriotas” y “demócratas”, y no recuerdan o no quieren recordar la difícil década que siguió al autogolpe del 5 de abril de 1992, la de la disolución del Congreso de la República y la convocatoria al Congreso Constituyente Democrático (CCD) y su Constitución Política de 1993 ―escrita fuera del CCD y aprobada dentro de él―, Constitución hecha a la medida del dictador, y que posibilitó su reelección el año 1995. Además de los que tampoco recuerdan los crímenes sistemáticos de pobladores en las sierras peruanas ―muertes que para muchos no corresponden a la memoria nacional―, los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, las torturas de periodistas como Gorriti, las desapariciones, las esterilizaciones forzadas, el tráfico de Drogas en el avión presidencial, la fuga al Japón con las barras de oro del BCR. Todo esto teniendo como fondo a la tecnocumbia, además de los realitys televisivos y los diarios chicha, que determinaron la envilecida y repugnante “estética” de los noventas, como culto o monumento a la estupidez.

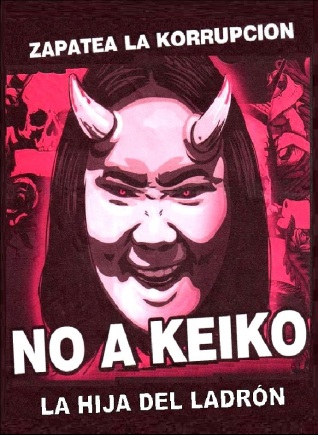

Tal vez por ello, para los que no tienen ningún recuerdo crítico del pasado, resulten apenas anecdóticas la compra de voluntades y conciencias con el dinero de los peruanos en la salita del SIN, las torturas denunciadas por Susana Higuchi y el alejamiento de la entonces esposa de Alberto Fujimori del cargo de primera dama, además de su distanciamiento del entorno presidencial. Por lo que, el 2004, la hija de Susana y Alberto, Keiko Fujimori, asumió el cargo de Primera dama, que hasta entonces había detentado su madre. Algo que, tras una suma digamos racional, nos dice que la otrora primera dama del fujimontes(c)inismo ha gobernado, en el cargo de primera dama con su padre, más de seis años que pudieron haberse convertido en quince o veinte, de no haber ocurrido lo que muchos conocemos, pero que al parecer solo pocos recuerdan. Es decir, el surgimiento de destellos iluminadores de decencia, dignidad e indignación que permitieron el derrocamiento del gobierno espurio, fascistoide y dictatorial del señor Alberto Fujimori, que soñaba con perpetuarse en el poder, pero que tuvo que huir tras la caída de su hacedor y amanuense Vladimiro Montesinos[2].

Así, el concepto “terrorista”, esgrimido durante los noventas para descalificar a todos los que se oponían o eran contrarios a las ideas políticas, económicas y policiacas del fujimontes(c)inismo −debido a lo que estas ideas representaban− se fue haciendo de uso cotidiano como práctica de descalificación y criminalización del antagonista. Y es evidente que luego de todos estos años de constitucionalidad y Estado de Derecho, el resentimiento del dolido sector fujimontesinista –vacado el 2010 de la presidencia por incapacidad moral−, y de sus incondicionales seguidores que pretenden ahora llevar a los descendientes del otrora presidente nuevamente al poder, ha hecho que se abuse del rótulo “terrorista” para desacreditar e injuriar a la oposición y a cualquier manifestación o movilización política y ciudadana contraria a sus aspiraciones; las que son acusadas de terroristas, para justificar, hacer efectiva o desplegar una maquinaria extralegal, que les permitiera criminalizar y luego terminar con sus opositores.

Término que ahora, como en los mejores años de la dictadura fujimontesinista, se continúa aplicando a los grupos o movilizaciones contrarios y contrarias al fujimorismo, los que son acusados de extremistas, de terroristas, o, en el mejor de los casos, de estar infiltrados por elementos senderistas, con el fin de amedrentarlos y desmovilizarlos, para frenar así −vía las amenazas, la intimidación y el hostigamiento− cualquier intento de protesta, movilización e indignación histórica en contra de la perversión y criminalidad fujimorista, que suele ver aún, como botín de guerra o hurto, al Estado y al país.

3. Pulsión libidinal: hiperrealidad y performatividad antipolítica

En una década plagada de amenazas electrónicas y reales, de basurización, lumpenización y estupidización generalizada, en el confuso teatro virtual y real de la hiperrepresentación nacional, la cuestión implicaba un poco de intro-retrospección, pues en el contexto político-social-policial, en el que los actores de la farsa nacional fujimontesinista performaban, esto se nos revelaba como un simulacro naturalizado dentro del espectro de la videorrealidad de la “salita del SIN”, donde la realidad parecía superar a la ficción, y viceversa; pues allí, como en Matrix, los cabecillas del fujimorismo asumían el papel activo de la real pravedad humana, tras la consigna “todo se compra todo se vende”, a partir de la compra de voluntades y conciencias; mientras en la realidad visible y cotidiana de los peruanos, estos pretendían representar ―ayer como hoy― el papel de la decencia, el patriotismo y la moralidad. Situación que durante diez años fue celebrada libidinalmente por sus espectadores pasivos, que experimentaron el robo, las violaciones, las muertes masivas y las desapariciones forzadas como una suerte de “goce erótico”. Un goce sustentado en aquella pulsión sadomasoquista o simplemente masoquista del peruano promedio −o más precisamente del 30 % de peruanos−, representado como un sufridor ejemplar; que suelen asimilar la violencia como erotismo hipersensual, que les hace amar a su castigador, violador, secuestrador, ladrón, tirano o futuro asesino, y seguirlo con una devoción ciega, no obstante estar pudriéndose en la desprotección y la pobreza.

Esto que psiquiátrica y psicoanalíticamente puede ser explicado ante lo disfuncional que podría resultar el ser golpeado, sojuzgado, maltratado, pero siempre como preludio a momentos de ternura y éxtasis sexual, que encarnaría esa suerte de tiranía mezclada con amor, resulta complejo cuando abarca a un sector considerable de la sociedad peruana. Población ubicada más allá del “principio del placer”, ante su predilección masoquista por el dolor, que experimenta y sufre en carne propia el robo, las muertes masivas, la estupidización social, las violaciones, las torturas y desapariciones forzadas, estoica, deseosa o gozosamente, en pos de una “pacificación nacional” que se presentaba aún en tiempos post-conflicto, de manera más virtual que real, debido a las fuertes convulsiones sociales, que se hicieron mayores tras las pretensiones del fujimontes(c)inismo de reelegirse y quedarse en el poder por tercera vez.

En este punto, el perverso dominador castigador asume su tarea de extender el goce del dominado deseoso y obsecuente tan lejos como este pueda; en una población fujimorista delirante ante los castigos del idolatrado amo, población sometida que es retribuida tiernamente por las dadivas y los víveres que servían para compensar la insatisfacción y vacío propiciado por su algolagnia. Un masoquismo interiorizado ya en el imaginario popular de la época y extendido hasta nuestros días, y que podría encarnar aquella tradicional idea machista andina del “más me pegas más te quiero”, pero que en cierta medida es remarcada y enarbolada, ya en un ambiente cosmopolita y desfeminizado, en una de las letras del cancionero popular chichero nacional, que idealiza el sufrimiento como vía para alcanzar el placer: “sufre peruano sufre, para progresar”, del cantante Abelardo Gutiérrez, conocido como Tongo, tema que podría ser representativo de dicho período, en la idea de experimentar el dolor para ser salvado y retribuido vía el placer producido por la presencia imponente del ser amado.

Esta patología, de alguna manera habría legitimado las pretensiones del fujimorismo de reelegirse y quedarse en el poder por tercera vez, pues, pulsionalmente, esto reforzaba su esencia sádico-política, desbocada sobre el polo nacional masoquista-sufridor, que experimentaba la pravedad fujimontesinista como goce erótico, por lo que estos habrían empezado a amar a su tirano-castigador-secuestrador, en una suerte de Síndrome de Estocolmo, que hace aún más grave la relación amo-esclavo sadomasoquista, para convertirla en una aterradora parafilia social nacional; lo que dio origen, durante el año 2000, a multitudinarias movilizaciones del sector poblacional horrorizado y no afectado por dicha enfermedad, que pugnaban por un retorno democrático y constitucional. Lo que hizo que, luego de la difusión del video Kouri-Montesinos y rota su identidad siamésica entre el doctor y el ingeniero, tras la fuga a Venezuela del asesor Vladimiro Montesinos, Fujimori, aprovechando su secreta nacionalidad japonesa, huya al Japón y desde allá renuncie a ¿su? cargo presidencial vía fax.

Es debido a esto que podemos decir que el fujimontes(c)inismo funcionó como un mecanismo de relojería para las violaciones de los Derechos Humanos, el desfalco del dinero proveniente de las privatizaciones y el saqueo sistemático del país; además de la compra y el chantaje de los medios de comunicación y las remozadas formas de totalitarismo, que los medios masivos, adictos al dinero del régimen, ayudaron a encubrir; a partir de una estrategia de estupidización generalizada de la población, que ―vía la “prensa chicha” y los “periodistas geishas”― fue reduciéndonos a la condición de consumidores indolentes de la tragedia nacional, como sufridores ejemplares, que a la manera del personaje bíblico Job, no perdían la fe, no obstante los horrores de la violencia, el totalitarismo y el neoliberalismo económico de la segunda mitad de los noventas que empezaba a destriparlos. Todo esto en tiempos post-subversión en los que las estrategias contrasubversivas del Estado, continuaban accionando y amedrentando a la población civil.

En este contexto, podría resultar una ucronía apocalíptica preguntarnos qué hubiese ocurrido si el gobierno de Fujimori, que pretendió reelegirse por tercera vez, que había renunciado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que propiciaba genocidios y torturas sistemáticas, que compraba canales de televisión y empresas periodísticas, se hubiese prolongado hasta el 2015 o al 2020. Tal vez ahora nos hubiese estado gobernando Kenji, y Keiko Fujimori Higuchi no hubiese tenido la necesidad de descender al llano de la democracia para enfrentarse a los “políticos tradicionales” y a los que aún hoy continúa llamando terroristas, caviares o chavistas, para intentar alcanzar, por la vía electoral, la presidencia del Perú. Y tal vez las grandes familias y demás sectores de poderosos del país, no tendrían la necesidad que sacarse la careta, cada cinco años, y cerrar filas en favor de la corrupción, el crimen y el pasado antidemocrático, en un país en el que, según las encuestas, un poco menos de la mitad de sus habitantes viven obsesionados por la monstruosidad, la deformidad, la pravedad, el cinismo y el vicio fujimontesinista.

En algún contexto similar a este, que se está tornando ya en una enfermedad endémica, César Hildebrandt había dicho, que preferiría votar por el Loco Perochena antes que votar por Keiko Fujimori. Y esto que podría parecer una enunciación trivial, podría poseer un sentido cuasi religioso, ligado a una suerte de puritanismo moral, si consideramos que Perochena, Canebo o cualquier otro vulgar delincuente o salteador de esquina, al menos podrían reconocer su condición de criminales y asesinos, mientras que el fujimorismo[3] no lo hace; y, lo que es peor, quiere hacernos creer que son personas honradas y dignas; que los crímenes son errores, que lo sucedido nunca aconteció, y que el gobierno más corrupto de la historia, es el mejor gobierno de la historia (Keiko dixit). En un contexto en el que la autenticidad fue reemplazada por hiperrealidad, como copia o entidad sucedánea de una realidad desubstancializada y disminuida, que, como basura masmediática, fue hecha para fascinar a las masas, y que incluso ahora, como todas las plagas antidemocráticas y antipolíticas, nos sigue mostrando su rostro más repugnante y siniestro en el liderazgo de Keiko.

4. Usos y abusos políticos actuales del concepto terrorista

Es un hecho que las heridas causadas por las dos décadas de conflicto armado interno, han hecho que el concepto “terrorismo” nos siga remitiendo al estigma de un pasado de terror, que gran porcentaje de la población considera irrepetible, pero que el otro porcentaje fujimontesinista aún idealiza e idolatra para justificar su barbarie, una barbarie caracterizada por la imposición del miedo como política de Estado, el robo, el asesinato, el transfuguismo y la compra de conciencias. Lo que hace del fujimorismo una patología nacional o sociopatía que encarna la perversión hecha política. Por lo que el fujimontesinismo, como malestar, se fue haciendo libidinal y endémico.

La historia ya no tan reciente como para que los más jóvenes la recuerden, nos dice que a partir del llamado autogolpe del 5 de abril de 1992, el Estado asumió la forma de un régimen autoritario y corrupto que empezó a violar sistemáticamente los derechos fundamentales de los peruanos, haciendo uso sistemático de masacres y desapariciones para enfrentar las acciones terroristas de la subversión, pero que, en este transe, fue practicando también acciones terroríficas sobre la población civil, lo que tuvo como correlato una serie de muertes masivas, desapariciones forzadas y violaciones de los Derechos Humanos.

En este contexto, no resulta descabellado afirmar que fue durante el gobierno fujimorista en el que el “terrorismo de Estado” alcanzó dimensiones inusitadas. Lo cual resulta más grave aún, debido a que, en un contexto de conflicto armado interno, es el Estado el que debería respetar, proteger y defender la vida y los derechos de sus ciudadanos[4]; algo que no se le podría reclamar al otro bando terrorista, pues ellos suelen actuar fuera del espectro de la civilidad y las leyes, en tanto están asociados o englobados dentro del espectro de la criminalidad y la delincuencia, y su falta de respeto por los derechos fundamentales.

Cabe decir entonces, que el fujimorismo presente, a pesar de compartir un pasado de terror con los grupos alzados en armas, ha empezado nuevamente a hacer uso político del concepto “terrorismo” para calificar o descalificar a los que se rehúsan a votar por ellos o a los que solo se manifiestan en su contra. Algo que nos dice mucho sobre cuánto han cambiado las estrategias políticas del fujimorismo, además de sus posturas “democráticas”, plagadas, antes como ahora, de argumentos ad hominen, intolerancia, difamación, insulto y criminalización de las protestas y demás acciones de sus contrincantes políticos. Algo que, sobre todo durante los peligrosos años noventas, en muchos de los casos era seguido por la desaparición de los acusados.

De hecho, en este punto hasta se podría aceptar que Keiko no es culpable de todo lo acontecido en los noventas, y de que toda la culpa recae únicamente en su padre; pero resulta sintomático que sus ideas y respuestas, en este sentido, se parezcan mucho a las de Alberto Fujimori y a la de los demás fujimontesinistas. Lo cual explica el porqué de su estrategia e intentos en pos de criminalizar las movilizaciones y pronunciamientos de los que han empezado a movilizarse en su contra, hasta llamarlos “terroristas”, a la vieja usanza fujimontesinista.

5. El fujimonte-cinismo como enfermedad terminal

Quizá ante la generalización del cinismo, y la farsa de un “patriotismo” exaltado y plagado de mentiras, que criminaliza cualquier actitud discordante y de indignación moral uniformizándolo dentro del costal de estiércol conceptual que los fujimoristas llaman “terrorismo”. Tal vez para muchos sea racionalmente menos difícil optar, en el extremo de lo inaceptable, por un puritanismo político que nos ponga en la otra orilla de la moral masmediática y política regentada por el sector retardatario y fascista de la sociedad peruana, encarnado por el fujimorismo. Lo cual lamentablemente colisiona con la voluntad de los que ideológicamente reclaman priorizar la economía sobre la moral, la “estabilidad” sobre la dignidad y el derecho, legitimando con sus asertos sobre lo inmoralmente correcto, el crimen, las muertes y el saqueo ocurrido en la década más nefasta que ha podido experimentar el país, que nos ubica en un ambiente de pesadilla, en el que debemos escoger entre votar por el fujimontes(c)inismo redivivo o votar en contra.

Por eso, para los que estamos en contra del fanatismo fascistoide y contrahecho de sus seguidores, la cosa moralmente no es simple, pues ahora la imagen y el concepto de la dictadura fujimontesinista acechan nuevamente. Y para los que enfrentamos esto con horror, para los que optamos por un puritanismo político y moral, y le diremos no a la complacencia con la perversión, con el robo y la muerte, nada puede ser simple. Sobre todo si asumimos el Perú como nuestra amada gran casa, que corre el riesgo de recaer en el círculo vicioso de la fatalidad que terminamos por imponerle cada cinco años. Sobre todo si pensamos que en esta gran casa habitan nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos y demás seres queridos, ¿dejarías tú que alguien que ha acompañado en sus robos y crímenes a una banda de salteadores y asesinos, se quede a cuidar tu casa, se quede con tus hijos y disponga de tus bienes por una larga temporada?

Que un poco menos del cincuenta por ciento del país pueda creer o responder que sí, no puede ser solo síntoma de locura nacional. Ocurre que, para los sectores que detentan el poder en el país[5], durante casi una década Fujimori demostró ser un buen sirviente, uno eficiente que les hacía los trabajos sucios; en tanto que, para el sector restante de fujimoristas convencidos, provenientes de los sectores más desfavorecidos de los conos de Lima y de los sectores pobres del Perú, Fujimori ha sido el buen jefe que les regalaba cosas y los retribuía miserablemente, por la sola minucia de asistir a sus mítines a verlo bailar.

Ha sido Lyotard quien al hablar de economía libidinal nos decía que hay una pulsión social en la política contemporánea, hacia una suerte de masoquismo interiorizado, como pulsión resumida en el placer ante la perversión económica y políticamente infringida, como sensación de “goce erótico” ante las torturas experimentadas, los robos sufridos, las libertades y beneficios perdidos. Y es ese tipo de pulsión cuasi tanática de un gran sector de la población, la que nos enfrenta como peruanos nuevamente; nos enfrenta contra el fantasma del terrorismo de Estado, del saqueo nacional, del crimen y de la muerte moral.

En este contexto, uno puede dignamente abstenerse y no optar, pero mientras en las pesadillas nocturnas no se puede elegir y solo se debe seguir sufriendo hasta despertar; en esta pesadilla de la realidad nacional, en la que se ha convertido ahora la democracia peruana, todavía se puede hacer algo. Y hoy más que nunca se necesita de esa actitud moral, para no despertar después execrando a la nausea del mundo sedimentada en la cabeza y dirección del Estado peruano.

Rafael Ojeda

Notas

[1] Para un demócrata liberal consecuente, el peligro anticonstitucional, violento y autoritario, sustentado en la experiencia histórica reciente, lo representarían los dos polos antidemocráticos encarnados en el Movadef y el fujimorismo. Ambos siguen reivindicando acríticamente el pasado y a sus líderes presos.

[2] Hay algunas fuentes, entre ellas el Informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que nos dicen que la influencia de Vladimiro Montesinos sobre Alberto Fujimori, se habría iniciado cuando el segundo aún era candidato a la presidencia del Perú, durante el año 1990.

[3] Para no hablar solo de Keiko que, según muchos, entre ellos Hernando de Soto, no obedece necesariamente al “nombre del padre”, entendiéndose este concepto desde un giño lacaniano.

[4] Cabe decir que el Estado, legítimamente constituido, como expresión de la soberanía popular, justifica su existencia en el deber de respetar y defender los derechos de sus ciudadanos, y en muchos contextos históricos-sociales eficazmente no lo ha hecho o se ha manifestado contrario a estos.

[5] Léase “dueños” del Perú.